時代はFIP移行+蓄電池へ! 新たなビジネスモデルを探る

再エネ電気の有効活用や収益性向上の観点から、FIT認定中の太陽光発電所をFIP制度へ移行し、蓄電池を併設する取り組みに関心が高まる。大和エネルギーは、協業先とともに再エネ出力制御量の低減を目指す。

蓄電池の併設で

再エネ出力制御対策

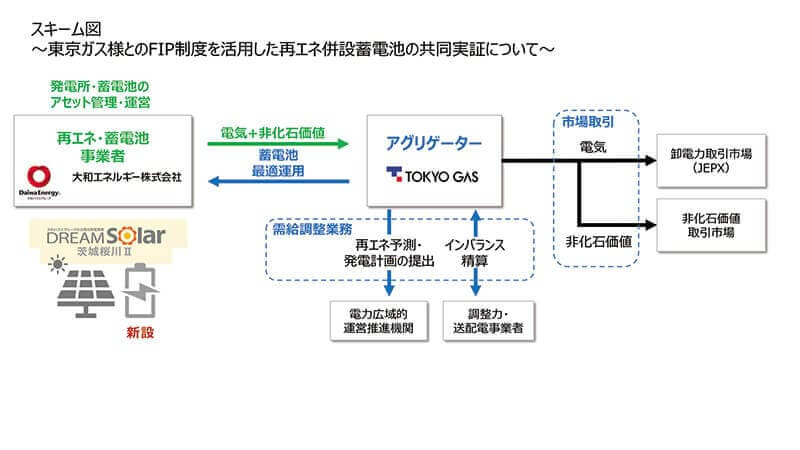

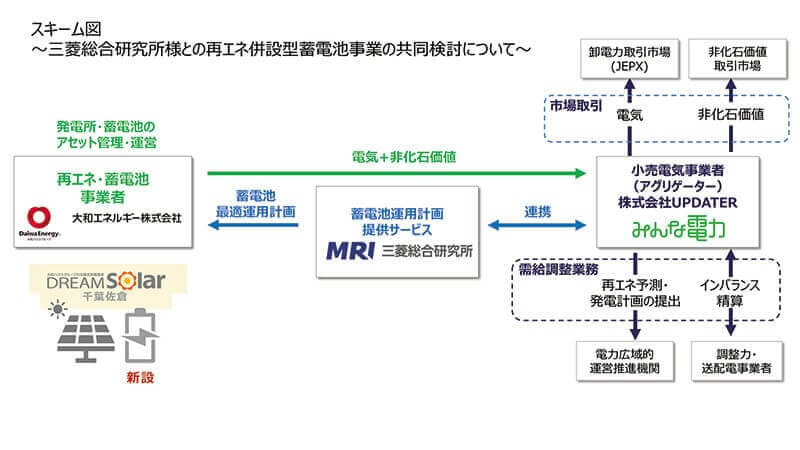

大和ハウスグループの大和エネルギーは、運営する太陽光発電所をFIT制度からFIP制度へ移行し、蓄電池を新設する取り組みを協業先とともに進めている。昨年3月に東京ガスとの共同実証、6月に三菱総合研究所との共同検討を開始した。「出力制御の実施が全国的に拡大し、再エネ電気を有効活用する上での社会課題になっています。蓄電池の併設によって、これを解決したいと考えました」と、事業統括本部長の島川知也氏は取り組みの背景を語る。「kWhの最大化が、われわれの合言葉。1kWhでも多くの再エネ電気を系統に流したいという考えに、協業先にも共感してもらいました」と、ソリューション事業部長の足立義輝氏は振り返る。

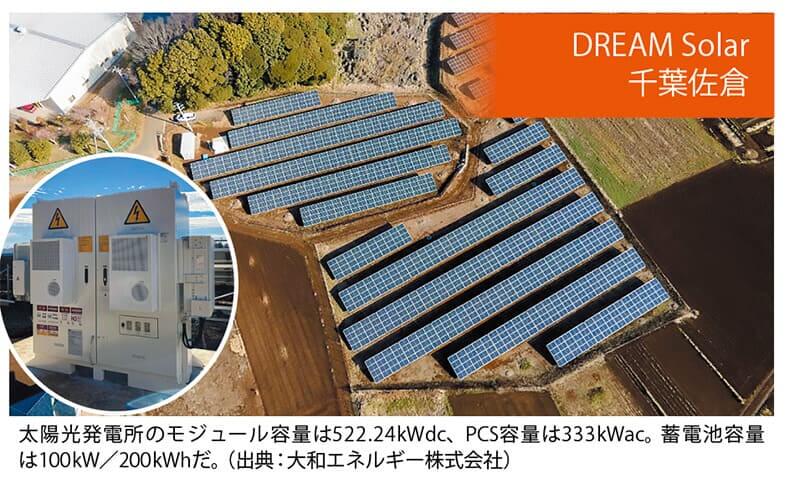

同社は、保有する160ヶ所の太陽光発電所の設計や施工、運用後のO&Mを一貫して行い、得られたノウハウを、発電所の設計や維持管理の方法、リパワリングなどに活かしている。今回もこうした知見をもとに、どの発電所が蓄電池の併設に適しているか、蓄電池の容量をどれくらいにするかなどを見極めたという。

ACリンクへの設計変更で

基準価格を維持

FIP制度への移行にあたっては、当初、蓄電池をパワーコンディショナ(PCS)側に接続するDCリンク方式を採用していたが、検討を進めるうちに、DCリンク方式ではFIP基準価格が最新価格相当に変更されることがわかった。そこで、蓄電池を系統側に接続するACリンクに設計を変更したという。担当者は「既存のPCSと同一の蓄電池メーカーを採用したことで、システムとの連携がスムーズになり、イニシャルコストの低減につながりました」と明かす。

電気の運用に関しては、「どの市場に入札するかなどは協業先と検討中」だという。今後の展望について、「九州、中国、四国などの出力制御の多いエリアでも、蓄電池を使ったkWhの最大化に挑戦したいと考えています」と、島川氏は取り組みを拡大する考えを強調した。